更新日:2024年7月12日

後期高齢者医療制度とは

後期高齢者医療制度は、75歳(一定の障がいがあると認定されたときは65歳)以上のかたが加入する高齢者の医療制度です。

通常は、75歳の誕生日当日から自動的に後期高齢者医療制度へと切り替わるため加入の手続きは不要ですが、

- 一定の障がいがある状態で65歳になった

- 65歳から74歳の間に、一定の障がいがある状態になった

以上どちらかの条件に当てはまるかたは、申請を行うことにより75歳に達するのを待たずに、申請当日から後期高齢者医療制度に加入することができます。

なお、75歳になるまでの間の加入は任意となっていますが、まずは一度加入希望の有無にかかわらず、町役場健康推進課後期高齢者担当窓口へお気軽にご相談ください。

後期高齢者医療制度 75歳未満のかたのご加入案内

制度の運営は、県内の全市町村で構成される「宮城県後期高齢者医療広域連合」によっておこなわれますが、各種届出・保険料の徴収は、町がおこないます。

また、宮城県後期高齢者医療広域連合ホームページに詳しい内容が掲示されておりますのでご覧ください。

宮城県後期高齢者医療広域連合ホームページ

また、後期高齢者医療制度においても、平成28年1月からのマイナンバー利用開始に伴って各種申請書等にマイナンバーの記載欄が設けられました。お手続きの際は、必ずご自身のマイナンバーを確認できる書類を持参してください。

詳しくは下記のページをご確認ください。

後期高齢者医療制度におけるマイナンバーの利用について

保険証について

後期高齢者医療制度では、新たな保険証が1人に1枚ずつ交付されることとなります。病院などで医療を受ける場合は、忘れずに窓口に提示してください。

万が一、紛失したり破れて使えなくなったりした場合は、再発行できますので、健康推進課後期高齢者担当窓口へお越しください。

医療機関での自己負担

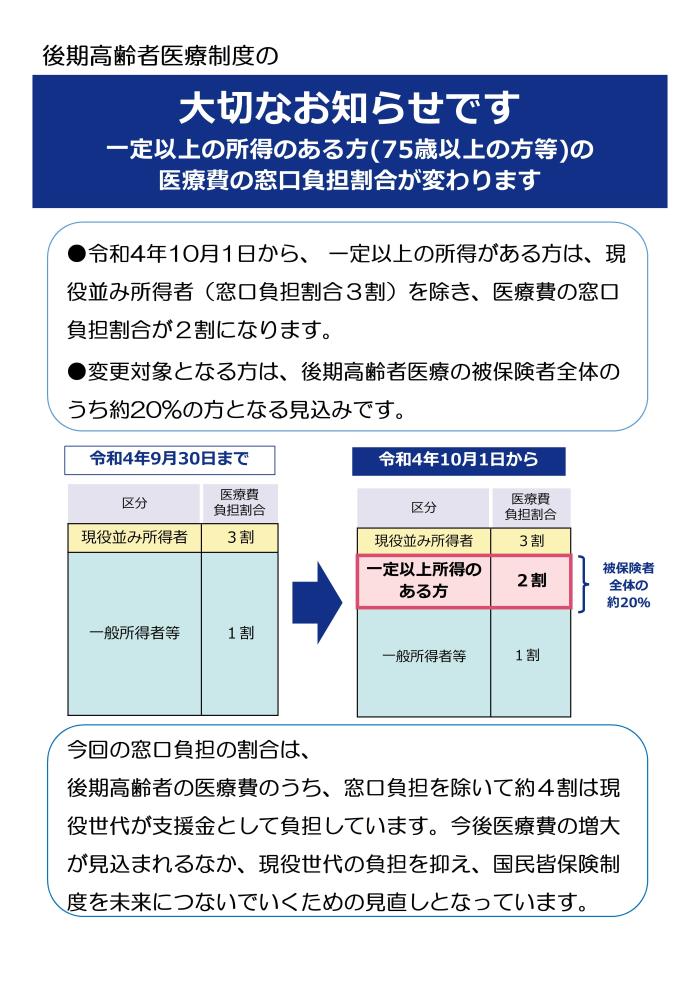

病院などの医療機関の窓口で支払う自己負担金の割合は、一般のかたは1割もしくは2割、現役並み所得者は3割となります。負担割合は保険証に記載されていますので、忘れずに窓口へ提示してください。

※3割負担(現役並み所得者)になるのは、住民税課税所得(各種控除後)が145万円以上のかた及びその同一世帯のかたです。

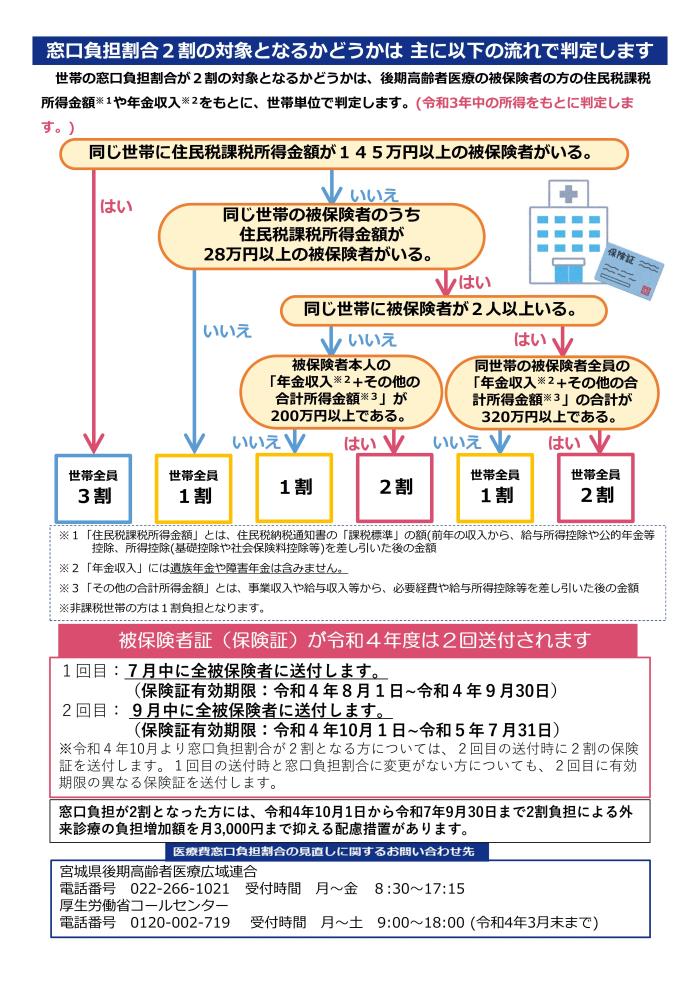

ただし、以下の判定のいずれかに当てはまるかたは、1割負担または2割負担となる場合があります。

【判定1】

・世帯の中に被保険者が1人で、収入が383万円未満

・同じ世帯に被保険者が複数で、収入の合計額が520万円未満

・同じ世帯のなかに被保険者が1人の収入で383万円以上でも、同一世帯の70から74歳のかたの収入と合わせて520万円未満

・昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同一世帯の被保険者で、保険料の「基礎控除後の総所得金額等」(「令和6年度の保険料」参照)の合計額が210万以下の場合

上記に該当するかたは判定2へ

【判定2】

・世帯に課税所得※1が28万円以上の被保険者がいない→世帯全員1割

・(世帯に被保険者が1人の場合)被保険者本人の「年金収入※2+その他の合計所得金額※3」が200万円以上である

はい→2割負担 いいえ→1割負担

・(世帯に被保険者が2人以上の場合)世帯の被保険者全員の「年金収入※2+その他の合計所得金額※3」が320万円以上である

はい→世帯全員2割負担 いいえ→世帯全員1割負担

※1…課税所得とは、住民税の所得割額(税率10%)を算出するための金額で、以下の式で求められます。

課税所得=所得金額-所得控除

所得金額=収入金額-必要経費

所得控除とは、所得から個人毎の金額を差引いて所得税等の負担を抑えるための制度です。

(金額医療費控除、扶養控除、社会保険料控除等)

毎年7月中旬から下旬に更新のための新しい被保険者証を簡易書留にて郵送します。

配達日はお住いの地区によって配達日に数日の差が生じますが、有効期限までには配達します。

簡易書留のためご自宅に不在の場合、一度郵便局へ戻りますので、 配達翌日以降に郵便局へ来局ください。

令和4年10月から一定以上の所得がある方は、窓口負担割合3割の方を除き医療費の窓口負担割合が2割負担になります。

被保険者証のだまし取りにご注意ください

他県において、広域連合および市町村職員を名乗り、被保険者証をだまし取るという事例がありました。

その内容は、職員を名乗る女性が「被保険者証の更新時期になりましたので、古い被保険者証を回収しに来ました。新しい被保険者証は後日郵送します。」と説明し、被保険者証を渡すよう指示したものです。

下記の点をご確認いただき、被保険者証のだまし取りには十分ご注意ください。

1.被保険者証の更新は基本的に4月から6月には行いません。

(新規75歳年齢到達での保険者切り替わりによる被保険者証差替えを除く)

2.このような不審な訪問者があった場合には、絶対に被保険者証を渡さずに、広域連合または町役場健康推進課後期高齢者担当窓口へお問い合わせください。

保険料について

後期高齢者医療制度では、被保険者(加入者)となるかた全員が保険料を納めます。

保険料は、被保険者が均等に負担する「被保険者均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額となります。保険料率は、後期高齢者医療広域連合ごとに決められるため、県内同率となり、2年ごとに見直しが行われます。

新型コロナウイルス感染症に伴う保険料減免申請について

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、後期高齢者医療保険料が減免となる場合があります。

減免の対象となるかたや具体的な要件等については、下記のPDFを参照していただくか、宮城県後期広域連合公式ホームページのリンクにてご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の流行に伴う後期高齢者医療保険料の減免について(更新 732KB)

宮城県後期高齢者医療広域連合ホームページ

令和6年度の保険料

被保険者均等割額(47,400円) + 所得割額(基礎控除後の総所得金額等×9.28%※1)

↓

1人あたりの年間保険料

※1.

※2.1人あたりの保険料の限度額は80万円(令和6年3月以前に加入されたかたは限度額が73万円)となります。

※3.基礎控除額は43万円となります。

保険料軽減・減免制度について

以下の理由で保険料の納付が難しいかたは、保険料の減免を受けられる場合があります。

・災害で、住宅や家財に著しい損害を受けた場合

・世帯主の死亡や失業などで、収入が著しく減少した場合

均等割額の軽減

均等割額の軽減割合は、同一世帯内の被保険者および世帯主の所得金額の合計により判定されます。

均等割額の軽減対象判定基準

| 均等割額軽減割合 |

同一世帯内の被保険者および世帯主の所得の合計額 |

軽減後の均等割額 |

| 7割軽減 |

43万円+{10万円×(給与所得者等※の数-1)}以下の世帯

|

14,220円

|

| 5割軽減 |

43万円+(29万5千円×世帯の被保険者数)+{10万円×(給与所得者等※の数-1)}以下の世帯 |

23,700円

|

| 2割軽減 |

43万円+(54万5千円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等※の数-1)}以下の世帯 |

37,920円

|

※給与所得者等とは、①一定額(55万円)を超える給与収入がある方、②一定額(前年の12月31日現在で65歳未満の場合は60万円、65歳以上の場合は125万円)を超える年金収入があり、給与所得がないかたを指します。

均等割額の軽減判定時に使用される公的年金等所得額の算出方法

軽減判定時の公的年金等所得額 = 公的年金等所得額 - 特別控除額 15万円

均等割額の軽減を判定する際の注意事項

※軽減判定の基準日は毎年4月1日です。年度途中で資格を取得した場合は資格取得日になります。

※土地譲渡所得などの特別控除がある場合は、特別控除前の金額で判定されます。(所得割額計算の際は、土地譲渡所得などの特別控除後の金額で算定されます。)

※専従者控除(給与)額について、専従主として専従者給与を支払った額は専従主の所得として含まれ、専従者給与を受け取った人の所得には含まれない金額で判定されます。

※繰越純損失額は、均等割額・所得割額ともに軽減判定の控除対象となります。

※繰越雑損失額は、均等割額の軽減判定のみ控除対象となります。

会社の健康保険などの被扶養者であったかたへの軽減

後期高医療制度加入前日において、会社の健康保険(国民健康保険、国民健康保険組合は除く。)などの被扶養者であったかたは、令和5年度以降加入から2年を経過する月まで均等割額5割軽減となります。

※低所得による均等割額軽減の対象となるかたは、軽減割合の高いかたが優先されます。

※2024年3月31日までに被扶養者軽減の対象となったかたは、令和8年度以降は被扶養者軽減の対象となりません。

※2024年4月1日以降被扶養者軽減の対象となったかたは、加入から2年を経過する月まで5割軽減となります。

※被扶養者軽減終了後は、均等割額の軽減対象判定基準に基づいた軽減を受けることができます。

保険料の納め方について

保険料の納め方は、以下のようになります。

| 納付方法 |

該当条件 |

年金からの天引き(特別徴収)

|

以下の条件のすべてを満たすことで該当

・受給している年金が年額18万円以上

・大河原町にて介護保険料を特別徴収で納めている

・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない

|

| 納付書もしくは口座振替(普通徴収) |

以下の条件のいずれかを満たすことで該当

・年度の途中で新たに加入(75歳到達、住所変更等)

・保険料額の変更により、前年の途中で保険料を完納したことで2月に特別徴収されていない

・特別徴収の条件に該当しない 等

|

後期高齢者医療保険料は、原則として年金からの天引きが優先されますが、申出により口座振替に変更できる場合があります。

医療費が高額になったときは

1カ月の医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。なお、75歳到達月に限り、それまで加入していた医療保険と後期高齢者医療制度の両方の自己負担限度額が、それぞれ半額となります。

<自己負担限度額(月額)>

|

所得区分

|

外来の限度額(個人) |

外来+入院(世帯) |

|

現役並所得者

|

課税所得690万円以上(現役Ⅲ)

|

252,600円+{(医療費-842,000円)×1%}

※<140,100円>

|

|

課税所得380万円以上

(現役Ⅱ)

|

167,400円+{(医療費-558,000円)×1%}

※<93,000円>

|

|

課税所得145万円以上

(現役Ⅰ)

|

80,100円+{(医療費-267,000円)×1%}

※<44,400円>

|

| 一般Ⅱ(2割) |

①または②の低いほうを適用

①18,000円

②6,000円+(総医療費-30,000円)×10%(年間上限144,000円)

※②は令和7年9月30日までの負担増加を抑える配慮措置です

|

57,600円

<44,400円>

|

|

一般Ⅰ(1割)

|

18,000円

(年間144,000円上限)

|

| 低所得Ⅱ(区分Ⅱ) |

8,000円 |

24,600円 |

| 低所得Ⅰ(区分Ⅰ) |

15,000円 |

低所得Ⅱ・・・世帯員全員が住民税非課税であるかた

低所得Ⅰ・・・世帯員全員が住民税非課税で、世帯の所得が一定基準以下のかた

※< >内の数値は、直近12か月以内に、外来+入院(世帯)の高額療養費が3か月以上該当した場合の、4か月以降の限度額となります。

入院時の食事代

|

現役並み所得者および一般

|

460円 |

| 低所得Ⅱ(区分Ⅱ)(過去12か月の入院日数が90日以内の場合) |

210円 |

| 低所得Ⅱ(区分Ⅱ)(過去12か月の入院日数が90日を超える場合) |

160円 |

| 低所得Ⅰ(区分Ⅰ) |

100円 |

療養病床に入院した場合

療養病床に入院した場合は、食事・居住費を自己負担します。

療養病床に入院する場合の自己負担額

|

食費(1食当たり) |

居住費(1日当たり) |

| 現役並み所得者および一般 |

460円※ |

370円 |

| 低所得Ⅱ(区分Ⅱ) |

210円 |

370円 |

| 低所得Ⅰ(区分Ⅰ) |

130円 |

370円 |

| (老齢福祉年金受給者) |

100円 |

0円 |

※一部の医療機関では420円の場合もあります。

- 低所得Ⅰ・Ⅱのかたは、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要がありますので、町役場健康推進課後期高齢者担当窓口にて申請をおこなってください。

その他の給付

- 保険外併用療養費

高度先進医療を受けた場合などは、一般療養と共通部分は保険が適用され、保険証での診療が受けられます。

- 葬祭費

被保険者が亡くなり、葬祭を執り行ったかた(喪主)は申請に5万円を支給します。申請する場合は、会葬礼状や葬儀の領収証など「喪主であることが確認できる書類」「通帳」、来庁するかたの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、写真付の身分証明証)が必要になります。

- 移送費

疾病などで、移動することが極めて困難な重病人が、医師の指示で転院または入院したときで、広域連合が、緊急その他やむを得ないと認めた場合には、移送に要したと認めた額を支払います。申請する場合は、医師の意見書、領収書、保険証、通帳、マイナンバーカード(個人番号がわかるもの)が必要になるます。

※検査目的の移送、本人希望・家族の都合によるもの、自宅からの日常的通院のための移送、退院時の移送など緊急性が認められない場合は対象となりません。

高額医療・高額介護合算制度

後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額を年間で合算し限度額を超えた場合は、申請により超えた分が高額介護合算療養費として払い戻されます。

合算する場合の基準額(8月から翌年7月)

|

所得区分

|

外来の限度額(個人ごと) |

|

現役並所得者

|

課税所得690万円以上(現役Ⅲ) |

212万円

|

|

課税所得380万円以上(現役Ⅱ)

|

141万円

|

|

課税所得145万円以上(現役Ⅰ)

|

67万円

|

| 一般 |

56万円 |

| 低所得Ⅱ |

31万円 |

| 低所得Ⅰ※ |

19万円 |

※低所得Ⅰで介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、基準額の適用方法が異なります。

交通事故にあったときは

交通事故など、第三者の行為によってけがをした場合でも、届け出をすることで保険証を使用することができます。このような場合、広域連合が治療費を一時的に立て替え、後で加害者に請求することになりますので、すみやかに必ず町役場健康推進課後期高齢者担当窓口にて届け出をおこなってください。

示談をするときは慎重に

加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、後期高齢者医療制度で治療を受けられなくなる場合もありますので、ご注意ください。

後で払い戻されるもの

次のような場合には、医療機関等でいったん全額を自己負担しますが、必要な書類を揃えて申請書を提出すれば、自己負担以外の部分について、後から払い戻されます。

- やむを得ない事情により、保険証を持たずに医療機関にかかった場合

- 医師が必要と認めた治療用装具(コルセットなど)の費用

- 医師が必要と認めた、あんま・はり・灸・マッサージなどの施術費

- 医師が必要と認めた、骨折・脱臼などで保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

- 海外旅行中に医療機関に支払った費用(治療目的の渡航は対象外です)

新型コロナウイルスに係る傷病手当金の支給について

後期高齢者医療保険に加入している被保険者で、新型コロナウイルスに感染または感染が疑われる症状が現れたことにより会社等を休み、給与などの全額または一部を受け取ることができなかった場合、傷病手当金が支給されます。

【1.対象者】

次の4つの条件 すべてに当てはまるかたが対象となります。

(1)給与の支払いを受けているかたで、宮城県後期高齢者医療制度に加入している方。

(2)新型コロナウイルスに感染または感染が疑われた※1ため、3日間連続※2で仕事を休み(待期期間)、4日目以降も仕事を休んだ日があること。

※1 濃厚接触者や休業要請等で仕事を休んだ時は対象になりません。

※2 勤務予定日を休んだ日を1日目として数えます。2・3日目は公休日(勤務予定がなかった日)でも構いません。

(3)仕事を休んでいる期間の給与が支払われないまたは給与が一部しか支払われないいこと。

(4)(2)の4日目以降に仕事を休んだ日が、令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間にあること。

【2.支給対象となる日数】

新型コロナウイルスに感染または感染が疑われたため、3日連続で仕事を休んだ(待機期間)後、4日目以降の勤務予定日を休んだ日数(入院が継続する場合、最長1年6か月)。

【3.支給額】

1日当たりの支給額※3((直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3)×支給対象となる日数※4

※3 1日当たりの支給額は30,887円が上限です。

※4 仕事を休んだ期間に給与が一部支払われる場合、その給与が上記で計算した支給額より少ないときは、その差額を支給します。上記で計算した支給額より給与が多い場合は支給しません。

【4.申請方法】

申請については、所定の申請書をご記入いただき、医療機関からの受診証明等、もしくは事業所からの証明書の添付が必要となります。申請書は下記ホームページから出力下さい。

宮城県後期高齢者医療広域連合ホームページ

保健事業について

被保険者の皆様の健康保持増進のために、健康診査(健診)をおこないます。

後期高齢者の健診

糖尿病や脂質異常症などの生活習慣病を早期に発見して、早めに医療を受けていただけるようにするために、大河原町にて健診を受けることができます。

基本的な健診項目

- 質問票(服薬歴、喫煙等)

- 血液検査(脂質検査、血糖検査、肝機能検査等)

- 尿検査

こんなときには、必ず届け出を

| こんなとき |

届け出・手続き |

| 他市区町村から転入したとき |

町役場町民生活課窓口で転入の手続きをおこなってください。転入手続後、健康推進課保険給付係であたらしい保険証を交付いたします。

※手続きの際、転入前の市区町村から交付された「後期高齢者医療負担区分証明書」をお持ちください。 |

| 他市区町村へ転出するとき |

町役場町民生活課窓口で転出の手続きをおこなってください。なお、健康推進課保険給付係で「後期高齢者医療負担区分証明書」を交付いたしますので、転出先の市区町村へお持ちください。

※手続きの際、保険証をお持ちください。町役場で回収いたします。 |

| 死亡したとき |

町役場健康推進課保険給付係で葬祭費支給・送付先変更等の手続きをおこなってください。また、保険証を回収いたしますので、手続きの際にお持ちください。 |

| 生活保護を受けるようになったとき |

生活保護を受ける場合は、後期高齢者医療制度の加入資格を失うので、保険証を健康推進課保険給付係へお持ちください。 |

| 一定の障がいをお持ちのかたが65歳になったとき、または65歳を過ぎてから一定の障がいがある状態になったとき |

現在お使いの健康保険証、身分が証明できるものと、次のいずれかの書類を持参のうえ、健康推進課保険給付係へお越しください。

- 身体障害者手帳(1級から3級、4級の一部)

- 精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)

- 療育手帳(A)

- 障害年金の年金証書(1級または2級)

また、国民健康保険に加入中のかたが後期高齢者医療制度へ切り替えを行う場合は、国民健康保険の脱退手続きが別途必要になります。

脱退手続きではマイナンバーを使用しますので、後期高齢者医療制度に切り替えるかたと世帯主のかたのマイナンバーが記載された書類もご一緒にお持ちください。

|